アクティブサスペンションのコントロールユニットが、例の疫病のせいで、ヨーロッパ某所で足止めを食って、なかなか進捗が進みません。

ドリフトカーのスケールアップ

ドリフトカーがRWD化したのはそもそも、スケールアップの為なのでしょうが、そのために、少しディテール化が削がれた面も存在します。

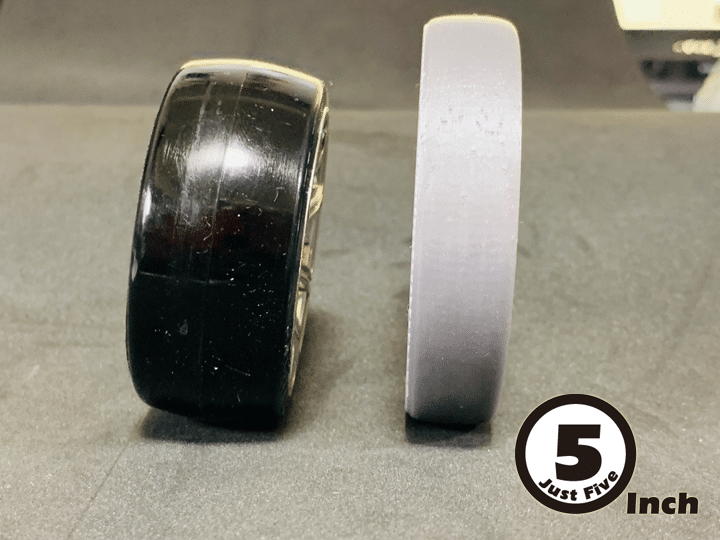

超扁平、インチアップタイヤ

模型は人間の視線がどうしても高いので、CADで、正確に縮小しても、リアルに見えません。人間の顔を左右対称にすると不気味の谷が発生するような、主観的な違和感です。

そのボディーフォルムに最もらしく見せるために、デフォルメが必ずされています。

大きなホイルにワイドな扁平タイヤをつけることは、マッスルカやドリフトカーにとってはとても魅力的に見えるポイントなので、そうなっているのでしょう。

また、サスペンション機構が、結構な体積を取る為、ホイールの小径化には限界があります。サスペンション機構をデザインしなおせば問題はありませんが。

今回のように、ボルトオンで、パーツのswapだけで実現させるには少し敷居が上がりすぎな気がします。

AWDのドリフトカー

元々ドリフトカーはジャイロが無くてもカウンターステアを当てた走りが可能なAWDシャーシから始まりました。前後のタイヤの回転数の差をつけることによって、意図的に車をドリフトさせることが可能だからです。

しかし、ステアリングのリンク機構の改良やジャイロコントロールによって、FRでもスピンして、どうしようもないシャーシから、リアリティのある走行が可能になりました。この意味でドリフト車はスケールモデル的に完成度が向上したと考えられます。

AWDからRWD

主流がAWDからRWDに映ったことで、リアルな走りとボディのディテールアップが可能となりました。RWDになったことによって、車のスピードは、走行しているイメージに比べ、ギャップがあるほど遅くなりました。スピードが遅くなると、クラッシュのダメージが小さくなるため、ボディにも入念なドレスアップが可能な余地が生まれたのです。

ヨコモドリフトパッケージ

このシャーシは、今でも、定番と言えば定番ですが、やはりAWDなので車速は早めです。

AWDにはAWDで、魅力があるので、RWD化はせず、そのまま使います。ドリフトカーとしては、トラクションが多めで、スピードにつながるので、タイヤ幅を15mmとかなり細い設定にしてあります。

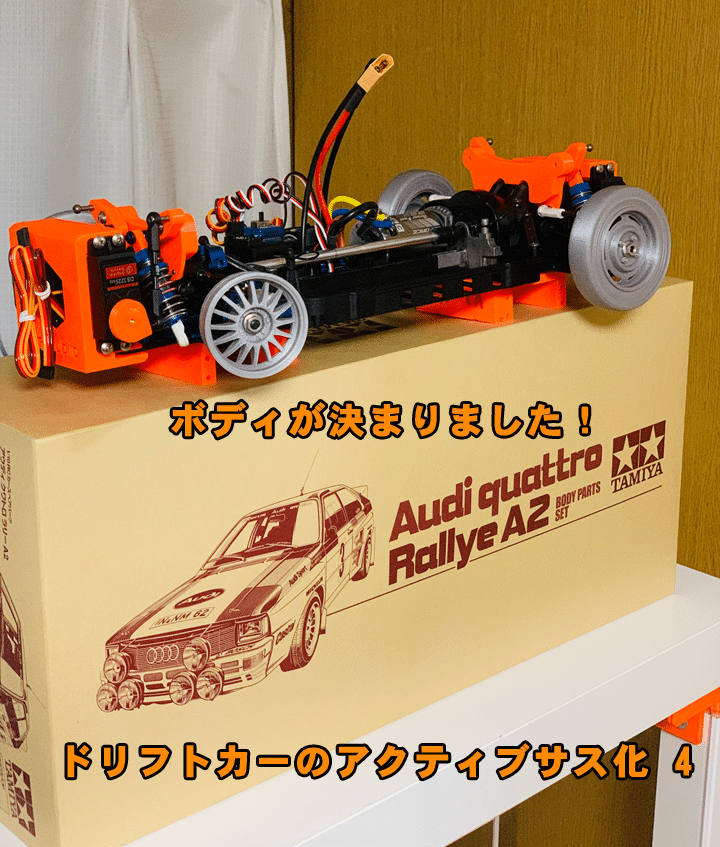

AWDにふさわしいボディ

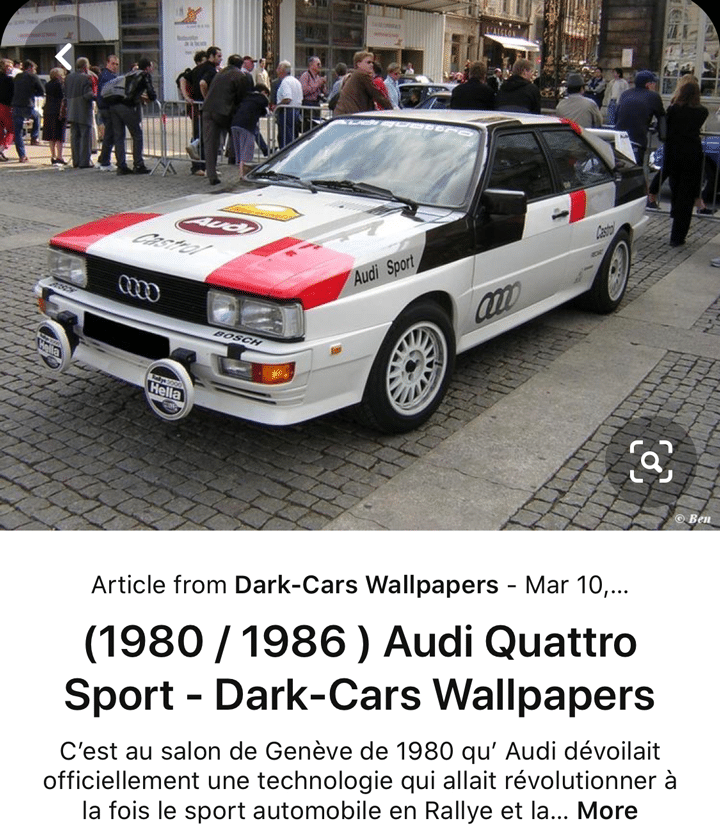

せっかくAWDシャーシを使うので、それにふさわしいボディを探していたところ、歴史的なAWD機 AudiQuattroにすることにしました。2019年、タミヤからこのようなボディが出ていたようです。(復刻なのかは知りません)

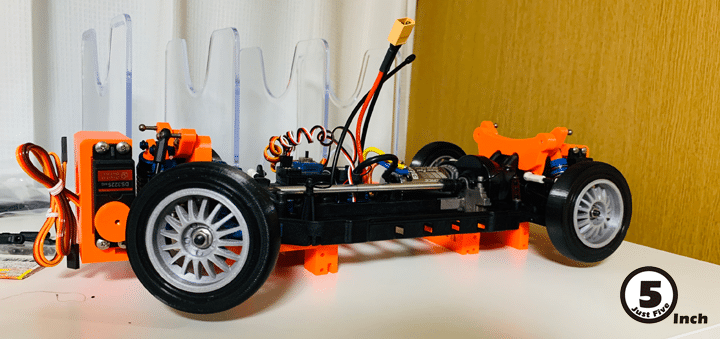

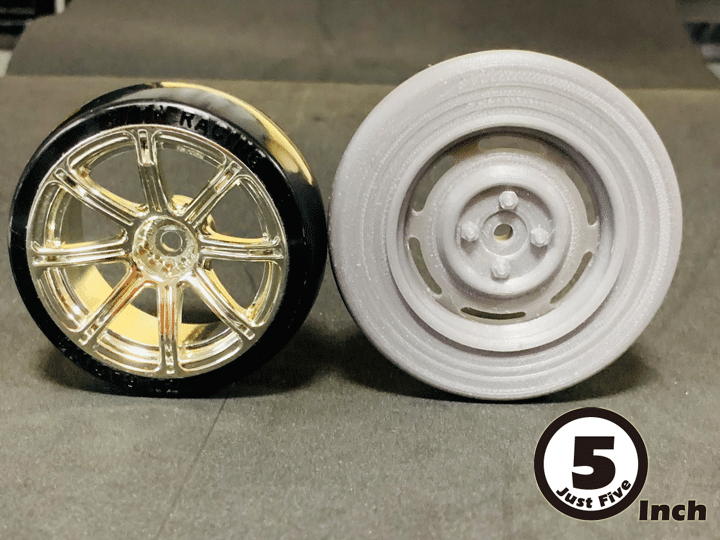

タイヤとホイール

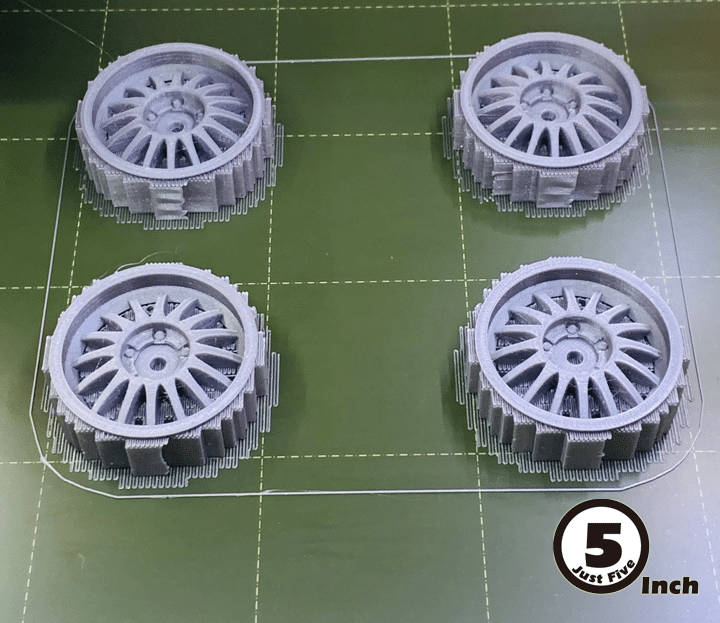

ホイールは、先ほども触れたように4輪とも15mm幅の細いタイヤを作りました実車と同様なバランスになるよう、また、当時の小径ホイールの雰囲気をできるだけ出せるようホイル径とオフセットを調整しました。また、いわゆるゴムの部分も、15mm幅ホイールに合わせて製作しました。通常のドリフトタイヤはだいたい直径が66㎜となっていますが、今回はサスペンションの動きをより際立たせる狙いもあって、直径を72mmまで高くしました。

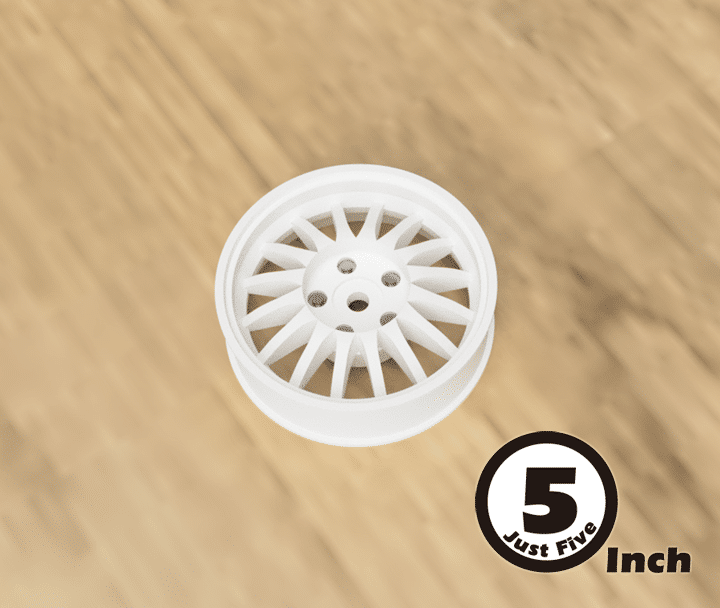

ホイールのデザイン

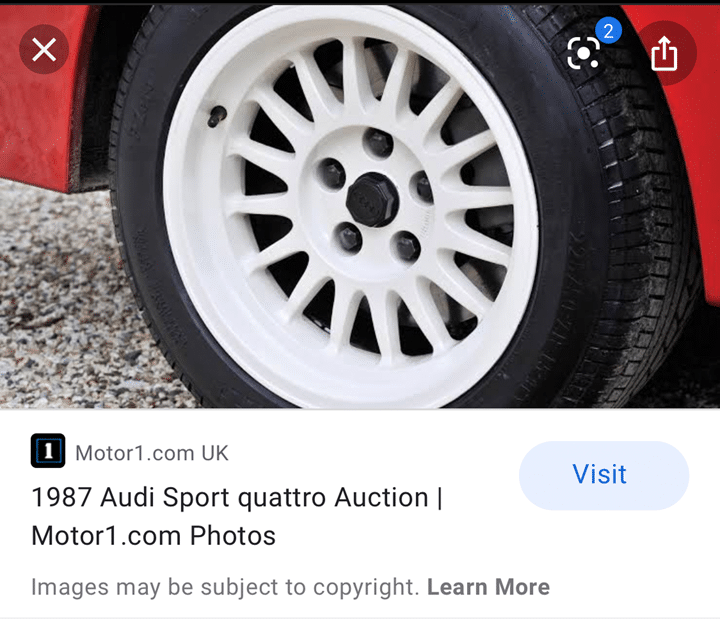

AudiQuattroで、使われていた実車のホイールをモデル化したものが無かったので、ピンタレストの実写の写真を参考に新たにホイールを作成しました。

pinterestより実物調査

この時代に5穴が良い

レンダリングしてみる’

3Dpurinnt

AudiQuattroとのマッチングは、意外と良好です。